●

国内外の弦楽器製作家、愛好家、歴史研究家、製作に興味のあるみなさんの参考になればと思い、図面の提供を行っているものです。

インターネットのおかげで2000年頃からギターの図面・資料は探せば世界中で入手できるようになりましたが、原則有料です。実寸/原寸図面は作成するのに手間暇とお金がかかるのですな。

しかしここでは全て無料で配布しています。かつて私がギター製作を始めた当時はギターの図面/設計図は安価ではなく種類も限られており、貧乏で買えなかった経験に基づくものです。弦楽器製作の啓蒙活動ですな。世界中の弦楽器製作家や楽器作りに興味のある皆さんに御利用いただければ本望です。

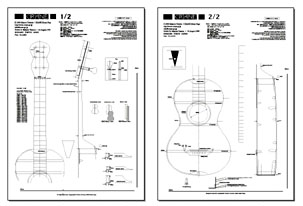

すべての楽器は私が採寸・作図したもので、A1サイズもしくはA0サイズの実寸です。小型楽器はA3版でも掲載しています。PDF形式のデータをいつでも無料でダウンロードできます。クレーンホームページでは広告は一切表示されずクッキーも頂きません。

● 【再配布と使用にあたり】

これらの図面と資料写真はフリーウエアですので個人で使用する場合については自由に印刷してかまいません。使用にあたっては作成者である鶴田(私)にいちいち断る必要もありません。但し、著作権(知的所有権:財産権及び人格権)は放棄していませんので無断での販売・メディア掲載などは堅く禁止します。

これらの図面を売って利益を得ることを硬く禁じます。図面をメディアへや出版物へ掲載したい場合は鶴田まで御連絡ください。

なお、この図面を元に製作した楽器の販売を制限するものではありません。

●

PDF形式データはお手元に大判プリンターがあればフルサイズで印刷できます。しかし実際には限られた環境でしょうから、A4サイズで分割印刷して糊付けして貼り合わせて使うことも一案です。あるいは最寄りの出力センターへ依頼することで原寸図面を得ることができます。

国内外を問わず、キンコーズやグラフィックデザイン系のプリントショップ、あるいは建築図面を印刷してくれるお店などで大判印刷が可能です。図面には縦横に50cm、あるいは1mなどの直線を描いておきましたので、縦横比と寸法確認の基準としてください。紙は湿度に敏感ですから収縮や膨張によってサイズは変わるので上手につきあってください。

●PDFデータの表示や印刷にはアドビ社の「アクロバットリーダ」というアプリが一般的です。Adobe社のサイトで無料で配布されています。

Get Acrobat Reader

● A001:マンドリーノCRANEモデル

楽器博物館の1735年のイタリアのマンドリーノを参考にして現物と写真をもとに鶴田が描いたものです。現物の写真や製作過程など詳しくは当ホームページの「リュート製作ちょ〜入門」コーナーを御覧ください。

● PDF形式(Acrobat)データ (約650KB) 無料ダウンロード

● A002:19世紀ギター(ラコート)CRANEモデル

1820年〜1830年頃のラコートのスタイルを参考にしていますが力木のサイズ、配置、本数がオリジナルのラコートとは異なる鶴田独自のものを採用しています。まあ、はっきりいってCRANEオリジナルモデルですね。現物の写真や製作過程など詳しくは「ギター製作ちょ〜入門」コーナーを御覧ください。

● PDF形式データ(その1:約400KB、その2:約330KB) 無料ダウンロード

● A003:18世紀プレストン6単弦ギター

これは1700年代末期にイギリス(ロンドン)で製作されたギターです。鶴田が所有していた楽器で現物を採寸して図面を作成しました。

※その後の調査により、ロンドンのプレストン / PRESTON工房によるものとわかりました。当時はこの同じボディで4コース8弦と6単弦の楽器が作られており、それぞれ数本が世界中に現存する希少な楽器です。この図面は図面作図当時に5コースで描きましたが、正しくは 6単弦または 4コース8弦を備えるものです。追加写真も参照ください。ヘッドにペグ穴6個の場合は6コースのイングリッシュギター風に金属またはガット(羊腸)の単弦でCEGcegのようなオープンチューニングが一般的と鶴田は考えていますが、様々であったようです。

追伸:竹内太郎さんから調弦についてのコメントを頂きました:当時はスパニッシュギターの調弦とイングリッシュギター調弦、どちらも使われたようです。弦長によりますが、イングリッシュギター調弦の場合は、3度あるいは4度下(イ長調やト長調)の場合も考えられます。当時のハープギターの文献によれば、「小型のスパニッシュギターをハープギター(イングリッシュギター)と同じにすることができる」ともありますから、フレキシブルに考えてよいようです。

写真1、 写真2、 写真3、 写真4、 写真5、 写真6、 写真7、 写真8、 写真9、 写真10、 写真11、 写真12、 写真13、 写真14

参考楽器1:海外の製作仲間から送られてきた6単弦のプレストンギターです(CRANEの所有楽器ではありません)。

参考楽器2:当時の銅版画に描かれた同モデルのギター。アラベスクにはいくつかのバリエーションがあったようです。

● PDF形式データ(その1:約360KB、

その2:約300KB) 無料ダウンロード

● 追加データ 6単弦ヘッド(約230KB) 無料ダウンロード

● A004:19世紀ギター(R.F.ラコート)1839年以降

数年前に東京の個人のコレクションを鶴田が採寸して図面をおこしたものです。ヘッドが機械式ペグで、ボディには美しいインレイが施されています。

● PDF形式データ(その1:約320KB、その2:約290KB) 無料ダウンロード

● A005:19世紀テルツギター(ファブリカトーレ)1833年

かのファブリカトーレでございます。ナポリからトリノまで見られる独特の構造を持つイタリア〜〜ンな指板、表面板の装飾が特徴です。ファブリカトーレはナポリの製作家で当時は国際的に知られた著名な工房/一族でした。しかもこの楽器はテルツギターです(レア!)。テルツギターとは一般のギターより3度高く調弦される小柄な楽器です。さまざまな作曲家によってテルツギター用の作品が作られています(かのタケミツ氏も書いてましたよね、たしか)。小柄なのでお子さま用ギターにもいいカモ。弦長は545mmです。ブリッジは交換されていますが全体はほぼオリジナルコンディションです。現物楽器写真データは御覧のとおり

写真1、 写真2、 写真3、 写真4、 写真5、 写真6、 写真7、 写真8、 写真9、 写真10、 写真11、 写真12、 写真13、 写真14

● PDF形式データ(約420KB) 無料ダウンロード

● A006:19世紀ギター(ウインナー/シュタウファースタイル)

ドイツ〜ウイーン系ギターの図面です。ヘッドはインラインではなく8の字型ですがボディ各部はまさしくシュタウファーのスタイルです(シュタウファー自身も8の字型ヘッドを持つこのスタイルのギターを作っています)。このギターは表面板が3枚接ぎ、裏板はワンピース、しかもボディの高音側と低音側の厚さが異なるという不思議な楽器です。重量はわずか840g。音はものすごく個性的で明るく軽やか。作者はわかりませんが19世紀末期に著名な製作家(リペア)によるリペアラベルが残っています。

ウインナースタイルといえばやたらとストラトキャスターヘッドのシュタウファーが喜ばれますが、当時は8の字ヘッドも膨大な数が製作されたのです。

現物楽器写真データは御覧のとおり

写真1、

写真2、

写真3、

写真4、

写真5、

写真6、

写真7、

写真8、

写真9、

写真10、

写真11、

写真12、

写真13、

写真14

● PDF形式データ(その1:約360KB、その2:約310KB) 無料ダウンロード

● A007:19世紀ギター(ラプレヴォット)Ca.1820年

La prevotte Etienne (vers 1790-1856)

裏板を彫り出しによるアーチバック風のギターです。ヴァイオリンの裏板をイメージするといいカモ。 18世紀末のナポリタンやミルクールのLAURENTなど昔からいくつも例がありますがラプレヴォットはその代表格。 ラコートと並んで高く評価されるパリの弦楽器製作家で、実際ヴァイオリンなども製作していました。アグアドの肖像画にも登場するギターとして知られています。 楕円(オーバル)サウンドホール、傾斜ネックセット、トップは縦平行バー、1ピースのバーレス・アーチバック、スカロップ指板などのじ〜〜〜〜〜っつに個性的なスタイルを築きました。このギターはブロックにスタンプが無いことやラベル住所表記や各部の特徴から比較的初期のもので1820年前後に製作されたものと思われます。私が入手した時点ではかなりヒドイ改造がなされていました(その後修復完了)。現物楽器写真データは御覧のとおり

写真1、 写真2、 写真3、 写真4、 写真5、 写真6、 写真7、 写真8、 写真9、 写真10、 写真11、 写真12

ブリッジは入手時に改造品が付いていましたので図面にはブリッジは描きませんでした。考えられるブリッジの形状の例を次に写真で挙げておきます。時代的には写真1が近いようにも思いますが楽器の仕様の似たものが現存することから写真2や写真3もあり得ます。ラベルから見ると最古のスタイルのブリッジは写真4でしょう。

● PDF形式データ(その1:約390KB、その2:約320KB) 無料ダウンロード

● A008:21世紀ギター(Concept-2)

工房CRANEのオリジナル・コンセプトモデル。シターン型で総黒檀。ネックはメイプルです。

金属弦でもナイロン(ガット)弦でも張れますが金属弦は調弦がシビアになりますのでナイロン(ガット)弦をお薦めします。

ここでは黒檀板は表面板と側面及び裏板に使用してありますが厚さは0.9mm〜1.1mmです。製作にあたって黒檀の薄板が入手が困難な場合は側面と裏にメイプルを、表面板にスプルースを使えば良いでしょう(Topは杉や桐なども面白いカモ)。調弦はギターの3カポぐらいに合わせると良く鳴ります。鳴りが悪いなぁと思ったら調弦を全体的にシフトさせるのも一案。複弦はオクターブでもユニゾンで張ってもかまいません。当クレーン・ホームページの「私の製作した楽器」コーナーに製作過程を掲載してあります。

現物楽器写真データは御覧のとおり(写真1、写真2、写真3、写真4、写真5、写真6、写真7)

● PDF形式データ(約330KB) 無料ダウンロード

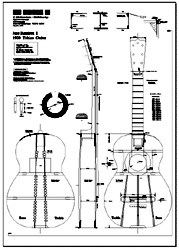

● A009:ホセ・ラミレス1世ギター Jose Ramirez (I) 1909年

ホセ・ラミレス1世のギターです。パインのネックから見てもわかるように高級モデルではなく当時の普及モデル。バンドゥーリャと並んでラミレス工房初期の主力商品だったタブラオギター。耐久性が高く良く鳴る楽器としてアマチュアからプロまで広く受け入れられ、やがて不動の地位を築いていったのです。

このモデル(個体)は今となっては貴重な楽器です。スパニッシュ・シープレス(現在は入手困難)のボディはほとんど無傷、表面板の状態もわずかなストローク傷のみ、改造も無く、塗装も当時のまま、パーツも全てオリジナルです。わずかなクラックをCRANE工房で修理しましたが、非常にコンディションの良いオリジナリティの高い楽器です。弦長613mmで弾きやすく、重量も833gと軽量。工作のレベルが高く、手慣れた職人の技が見てとれます。

この図面はA0判で、1枚のみで完結しています。また、内部写真も撮影して掲載してあります。なお、この図面はラミレス本社の承諾を得ての配布です。世間には無断で図面を描いて販売する会社や個人も多いのですが、知的所有権/工業所有権にかかわらず、生存する製作家や遺族・関係者があれば一言、承諾を得るのが礼儀というものです。人格権は作者没後も永久です。

この図面の配布にあたって、許諾いただいたアマリア・ラミレス(Amalia Ramirez)女史、そして図面作成にあたって協力頂いた製作仲間の乙竹(Hideo Ototake)氏に心より感謝します。

I would like to express my gratitude to Ms. Amalia Ramirez for her kind acceptance of our publication of the plan(drawing) and to my friend luthier, Mr. Hideo Ototake, for his valuable assistance to complete the plan.

現物楽器写真:外観(写真1、写真2、写真3、写真4、写真5、写真6、写真7、写真8、写真9、写真10、写真11)

現物楽器写真:内部(写真12、写真13、写真14、写真15、写真16、写真17、写真18、写真19、写真20、写真21)

● PDF形式データ(約660KB)A0判サイズ 841mm x 1189mm 無料ダウンロード

● A010:5弦ウクレレ(CRANEオリジナルモデル)

工房CRANEのオリジナルモデル。Xブレイシングの5弦ウクレレ。ソプラノ/コンサートボディに番外弦を追加し、ベース音を補う目的で開発しました。19世紀前期から中期のフレンチによく見られる拡張手法をヘッドの5番目の糸巻きに採用しています。2010年5月にキットからの改造で製作しました。図面そのものはそれ以前から描いていたのですが細部の仕様はこまかく決めてありません。ですから、糸巻きも木ペグに限らず機械式もOK、弦長やサドルの構造やボディの厚み、ブレイシングなど、この図面をベースに作り手が自由にアレンジして製作すれば、より深く楽しめることでしょう。

今回の図面は可能な限り家庭用プリンタでも出力できるように、A3用紙サイズで図面を描いています。

現物楽器写真データ 写真1、

写真2、

写真3、

写真4、

写真5、

写真6

●PDF形式データ1(約260KB)A3判サイズ 297mm×420mm 無料ダウンロード

●PDF形式データ2(約230KB)A3判サイズ 297mm×420mm

無料ダウンロード

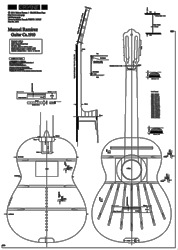

● A011:マヌエル・ラミレス(1910年頃)ギター Manuel Ramirez Guitar Ca.1910

さて、マヌエル・ラミレス ギターの登場です。修復の預かり物です。うちの工房にやってきた当時の状態は全身が黒いラッカーで塗られており、裏も横も指板やヘッドもぜ〜〜んぶ真っ黒のブラッキー・ラミレスでした。ひとまずその黒の塗装を剥がした時点で作業を中断し、採寸して作図したのがこの図面です。指板とロゼッタとブリッジに白いインレイがありますが、当時のオプションなのか後世に付加されたものかは不明です(1800年代末期にはすでにセルロイドは存在した)。材料からみると当時の普及モデルかと思いますが、構造的にはやはりマヌエル・ラミレスの特徴が散見できます。高級な材を使って上級モデルを作るもよし(^_^)

現物楽器写真:写真1

写真2

写真3

写真4

写真5

写真6

写真7

写真8

写真9

写真10

写真11

写真12

写真13

写真14

写真15

写真16

写真17

写真18

修復完了(2017年 夏)

● PDF形式データ(約300KB) A0判サイズ 841mm x 1189mm 無料ダウンロード

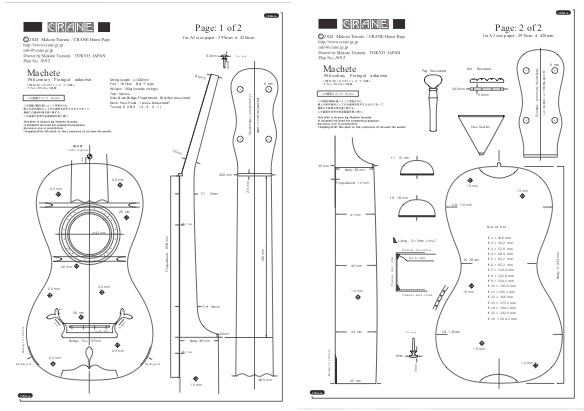

● A012:マシェット/Machete(ウクレレの元になった楽器)

ポルトガルのマデイラ島で作られた4コースの小型弦楽器。古楽器としては19世紀以前でMachete(マシェット)と呼ばれています。20世紀以降はBraguinha(ブラギーニャ)と呼ばれています。ウクレレの祖先でもある4コースの弦楽器でヒジョーに希少な楽器です。造りからして1800年代前期から中期と思われます。

過去に鶴田が作ったヒストリカルなコピーモデルの記事があります。

サマンサ・ミューアさんの研究により調弦はDGBD(4-3-2-1)とされています。

注目すべき部位:

写真1、

写真2、

写真3、

写真4、

写真5、

写真6

現物楽器写真:

写真1、

写真2、

写真3、

写真4、

写真5、

写真6、

写真7、

写真8、

写真9、

写真10、

写真11、

写真12、

写真13、

写真14

●PDF形式データ1(約560KB)A3判サイズ 297mm×420mm 無料ダウンロード

●PDF形式データ2(約560KB)A3判サイズ 297mm×420mm

無料ダウンロード

英国の楽器仲間サマンサ・ミュア Samantha Helene Muir さんのサイトと論文

サイト:I Love Classical Ukulele : Samantha Muir

論文:New Works for Classical Ukulele

そして同じく英国の古楽器仲間ロブ・マキロップさんのサイトMachete | Rob MacKillop

現時点の日本にはMacheteに関する解説は限られるので海外の記事を読んでいる人もいますが、Googleの自動翻訳だと日本語はマチェーテと和訳されます。